Есть в самом центре Праги место, которое стало для меня очередной полной неожиданностью. Почему очередной? Да потому, что такова суть Праги – удивлять. Но почему все-таки полной неожиданностью? Ответ прост – ни за что в жизни невозможно себе представить, что в таком маленьком дворе, да еще и под землей существует такое пространство – живущее своей жизнью, живущее чужими жизнями – фото галерея Zahradník, или по-русски «Садовник», расположившаяся на улице В яме. Что может сильнее будоражить воображение?

Выставка «Увидено девятерыми» (Фото: Дана Киндрова, архив галереи Zahradník) Название Zahradník – то есть, в переводе с чешского «садовник», не может не вызвать вопросов, особенно, если сама галерея находится на целых два этажа под землей. Какие уж тут сады. Конечно, если немного покрутить извилинами, в голове могут возникнуть ассоциации по выращиванию искусства, образования и тому подобное, поскольку Zahradník – это не просто галерея, это также пространство для проведения встреч, различных семинаров, исследований искусства. Кроме того, здесь же проходят и непосредственно творческие процессы – печать фотографий и прочее фото-колдовство. Но, несмотря на то, что о самой галерее и происходящем там можно рассказывать еще очень много, тем не менее, оказались мы в ней на этот раз не случайно. Потому что проходившая там выставка под говорящим названием «Увидено девятерыми» касается, в общем-то, каждого русского человека. Девять чешских фотографов – девять пар глаз, увидевших свою Россию. Причем, увидевших не однажды и не случайно, а пристально рассматривавших нашу странную, одинаково манящую и пугающую родину на протяжении долгих лет. О том, как возникла идея такой необычной выставки, рассказывает Дмитрий Рубинштейн, хранитель галереи.

Выставка «Увидено девятерыми» (Фото: Дана Киндрова, архив галереи Zahradník) Название Zahradník – то есть, в переводе с чешского «садовник», не может не вызвать вопросов, особенно, если сама галерея находится на целых два этажа под землей. Какие уж тут сады. Конечно, если немного покрутить извилинами, в голове могут возникнуть ассоциации по выращиванию искусства, образования и тому подобное, поскольку Zahradník – это не просто галерея, это также пространство для проведения встреч, различных семинаров, исследований искусства. Кроме того, здесь же проходят и непосредственно творческие процессы – печать фотографий и прочее фото-колдовство. Но, несмотря на то, что о самой галерее и происходящем там можно рассказывать еще очень много, тем не менее, оказались мы в ней на этот раз не случайно. Потому что проходившая там выставка под говорящим названием «Увидено девятерыми» касается, в общем-то, каждого русского человека. Девять чешских фотографов – девять пар глаз, увидевших свою Россию. Причем, увидевших не однажды и не случайно, а пристально рассматривавших нашу странную, одинаково манящую и пугающую родину на протяжении долгих лет. О том, как возникла идея такой необычной выставки, рассказывает Дмитрий Рубинштейн, хранитель галереи.

«Еще году в 2002 я приехал в Чехию, в Прагу как турист, я интересовался фотографией, мне были интересны чешские авторы, чешская фотография. Тогда я забрел в книжный магазин и приобрел книгу известного чешского фотографа Индржиха Штрайта «На конце света». Это были фотографии действительно с конца света – Бурятия, Сибирь… Меня поразил сам факт, что чешский фотограф поехал туда, куда мне, москвичу, вообще и не снилось доехать. Я купил эту книжку, и кто бы знал, что спустя 12 лет этот автор будет висеть на выставке, которую я организовал».

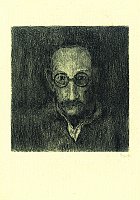

Фото: Ян Вермоузек Уже будучи в Праге, Дмитрий познакомился с другим автором, который и стал соавтором данной выставки – Мартином Вагнером, молодым, но уже весьма известным фотографом, неоднократным победителем Czech Press Photo. Как рассказал Дмитрий, Мартину довелось побывать в таких уголках России, куда москвичу Дмитрию и не снилось попасть – Камчатка, Байкал, Сахалин, Чечня, Сибирь, Урал, Чукотка…

Фото: Ян Вермоузек Уже будучи в Праге, Дмитрий познакомился с другим автором, который и стал соавтором данной выставки – Мартином Вагнером, молодым, но уже весьма известным фотографом, неоднократным победителем Czech Press Photo. Как рассказал Дмитрий, Мартину довелось побывать в таких уголках России, куда москвичу Дмитрию и не снилось попасть – Камчатка, Байкал, Сахалин, Чечня, Сибирь, Урал, Чукотка…

«Все люди, которые приняли участие в этой выставке, это были не случайные, однократные их поездки – вдруг поехал в Россию и что-то сфотографировал. Это люди, которые на протяжении многих лет посвящали себя этим проектам».

Еще одна участница выставки – Дана Киндрова, которая ездила в Россию с 1970-х годов и снимала тему возрождения православия сначала в Советском Союзе, а затем в России. Андрей Райзер – тоже не случайный участник выставки, он русский по материнской линии, и, как он указывает в своей биографии, является внуком Альфреда Бёма, известного литератора, и потомственным диссидентом. На выставке он представил серию, которая также выставлялась в Русском музее в Санкт-Петербурге.

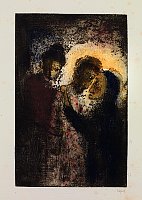

Фото: Карел Цудлин «Эта серия о том периоде, когда Ленинград становился Санкт-Петербургом. 1990-е годы, период полной анархии, когда не было власти, люди не понимали, что происходит. С одной стороны – еще было ничего нельзя, но уже было можно все. Если посмотреть на эти фотографии, то уже можно увидеть, что начинаются какие-то дворянские собрания, возрождение какого-то непонятного и странного православия, бандиты, панки, русский рок, подпольные рок-группы. Тогда их было очень много – «Аквариум», «ДДТ» и Цой и прочее. Это все появлялось одновременно и существовало одновременно в одном месте. В то время Санкт-Петербург действительно был центром всего на свете, включая уличных экстрасенсов, шарлатанов и многое другое. Очень сильно там всего было намешано, густо».

Фото: Карел Цудлин «Эта серия о том периоде, когда Ленинград становился Санкт-Петербургом. 1990-е годы, период полной анархии, когда не было власти, люди не понимали, что происходит. С одной стороны – еще было ничего нельзя, но уже было можно все. Если посмотреть на эти фотографии, то уже можно увидеть, что начинаются какие-то дворянские собрания, возрождение какого-то непонятного и странного православия, бандиты, панки, русский рок, подпольные рок-группы. Тогда их было очень много – «Аквариум», «ДДТ» и Цой и прочее. Это все появлялось одновременно и существовало одновременно в одном месте. В то время Санкт-Петербург действительно был центром всего на свете, включая уличных экстрасенсов, шарлатанов и многое другое. Очень сильно там всего было намешано, густо».

Так, в галерее Zahradník нашлось отдельное место для всех девяти фотографов, и, в то же время, все они связаны общей тематикой, поэтому, как говорит о выставке Дмитрий Рубинштейн:

«Во-первых, она интересная и чешским зрителям, и нам, потому что эти выставочные проекты это часть нашего исследования изучить искусство. В частности, сейчас это фотография – вполне классическая, документальная фотография. Мало где можно собрать такую подборку и посмотреть, как она будет работать вместе. А тут появилась возможность собрать девять авторов разной направленности, но близких по жанру и тематике, повесить в одном пространстве и на это все посмотреть».

Фото: Йиндржих Штрайт Для составления более полной картины стоит рассказать и об остальных авторах. Это Йиндржих Штрайт, который представил зрителям серию «Бурятия». Карел Цудлин предложил тему «Вода», а вообще он очень известный чешский репортер и в последнее время много снимал последние события на Украине. Любомир Котек представлен серией, выполненной в 80-е годы, это ручная печать, и от работ действительно веет атмосферой того времени. Автор запечатлел Челябинскую область, поселок Садка, богатый промышленный район, тем не менее, в работах нашла отражение жизни простых людей. Ян Вермоузек – также многократный участник Czech Press Photo. Вместе с Мартином Вагнером они просто садились в машину и ехали туда, где для чехов, скорее всего, просто находится конец земли, и уже не существует жизни, а они показывают, что это не так.

Фото: Йиндржих Штрайт Для составления более полной картины стоит рассказать и об остальных авторах. Это Йиндржих Штрайт, который представил зрителям серию «Бурятия». Карел Цудлин предложил тему «Вода», а вообще он очень известный чешский репортер и в последнее время много снимал последние события на Украине. Любомир Котек представлен серией, выполненной в 80-е годы, это ручная печать, и от работ действительно веет атмосферой того времени. Автор запечатлел Челябинскую область, поселок Садка, богатый промышленный район, тем не менее, в работах нашла отражение жизни простых людей. Ян Вермоузек – также многократный участник Czech Press Photo. Вместе с Мартином Вагнером они просто садились в машину и ехали туда, где для чехов, скорее всего, просто находится конец земли, и уже не существует жизни, а они показывают, что это не так.

Йозеф Моуха – известный фотограф и теоретик, очень часто пишет предисловия к фотоальбомам чешских авторов, представил фото со съемок в Суздале, Москве и Петербурге. Великолепная деревянная архитектура, и именно такая Россия, какой она, по моему мнению, должна представляться иностранцам – со своими просторными полями, колосящимися травами и непередаваемым ощущением пространства.

Томаш Рассел представил работы, на которых запечатлены остатки ГУЛАГа, пожалуй, самыми знаковыми являются две фотографии –сибирские символы «Соболь» и «Омуль». После осмотра экспозиции мы с Дмитрием Рубинштейном немного поговорили об особенностях вот таких съемок.

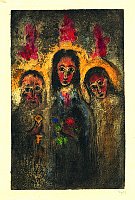

Фото: Йозеф Моуха — Дмитрий, у меня возник такой вопрос: в современной ситуации часто звучит мнение, что мне, мол, стыдно за родину, стыдно, что я русский. Как Вы думаете, когда человек приходит на выставку и смотрит на эти фотографии, стыдно ли ему за то, что он русский?

Фото: Йозеф Моуха — Дмитрий, у меня возник такой вопрос: в современной ситуации часто звучит мнение, что мне, мол, стыдно за родину, стыдно, что я русский. Как Вы думаете, когда человек приходит на выставку и смотрит на эти фотографии, стыдно ли ему за то, что он русский?

«Я так не думаю. Во-первых, когда мы делали эту подборку, мы старались ее сделать разнообразной и широкой по взглядам, чтобы не было никакой зацикленности. Понятно, что это документальная фотография, фотографы-документалисты, которые мимо бомжа не пройдут. Если дать им волю, они могли бы все здесь завесить бомжами. Но в Праге тоже много бомжей, просто это узкий взгляд, мы постарались сделать эту подборку так, чтобы было все. Здесь показана жизнь в широком смысле. Опять же это из серии вопросов, есть ли жизнь на МКАДом? Потому что, за исключением Петербурга, здесь нет столиц, но это серия такая. А все остальное – это провинция, где живут люди со своими устоями. У Мартина Вагнера много снято в поселениях староверов. Это своя жизнь, за нее не может быть стыдно, это все очень интересно. Очень интересно на это посмотреть, потому что такое мало где увидишь, поскольку далеко не каждый житель Москвы или Петербурга выбирается так далеко. Авторам этой выставки спасибо за то, что они собрались и отправились так далеко, на край света».

— Как Вы думаете, когда смотришь на эти фотографии, очевидно ли, что это снимал не русский?

Фото: Мартин Вагнер «Во многих работах заметен туристический взгляд, немного со стороны. Особенно, как мне кажется это видно у Даны Киндровой, что это снимал человек, который не «варится» в православии, не принадлежит ему, не в этой культуре находится, а смотрит со стороны. Но ей было интересно показать это именно таким образом. Но это не ее вина, и не вина вообще, но это чувствуется. А так про многие фотографии я бы этого не сказал. Например, то, что снимал Йиндржих Штрайт или Мартин Вагнер, это снято в таких местах и с такими людьми шел диалог фотографа, что там нельзя не вжиться, там не подпустят чужака. Там сначала надо войти в доверие, а потом уже с ними разговаривать, и тогда они перестанут надевать маски, как-то раскроются и будут помогать фотографу делать снимки. Андрей Райзер, тоже, например, как настоящий репортер смотрел очень со стороны, на мой взгляд, без погружения. Такова была его задача. Это профессиональные репортеры, когда им нужно показать отстраненность взгляда, они ее покажут, а когда их целью является продемонстрировать, что она выдают инсайдерскую информацию, — они это тоже сделают».

Фото: Мартин Вагнер «Во многих работах заметен туристический взгляд, немного со стороны. Особенно, как мне кажется это видно у Даны Киндровой, что это снимал человек, который не «варится» в православии, не принадлежит ему, не в этой культуре находится, а смотрит со стороны. Но ей было интересно показать это именно таким образом. Но это не ее вина, и не вина вообще, но это чувствуется. А так про многие фотографии я бы этого не сказал. Например, то, что снимал Йиндржих Штрайт или Мартин Вагнер, это снято в таких местах и с такими людьми шел диалог фотографа, что там нельзя не вжиться, там не подпустят чужака. Там сначала надо войти в доверие, а потом уже с ними разговаривать, и тогда они перестанут надевать маски, как-то раскроются и будут помогать фотографу делать снимки. Андрей Райзер, тоже, например, как настоящий репортер смотрел очень со стороны, на мой взгляд, без погружения. Такова была его задача. Это профессиональные репортеры, когда им нужно показать отстраненность взгляда, они ее покажут, а когда их целью является продемонстрировать, что она выдают инсайдерскую информацию, — они это тоже сделают».

Пожалуй, все мы, родившиеся до 1990-х, знаем именно такой Россию нашего детства. Где-то чуть больше чувствуется слишком пристальное внимание – такое, какое может уделить некоторым объектам или событиям именно иноземный глаз. Мы же, привычные к этому, просто пройдем мимо. Однако, именно такие фотографии помогают приглядеться к тем красотам и загадкам нашей родины, которые иначе были бы абсолютно несправедливо обделены вниманием.

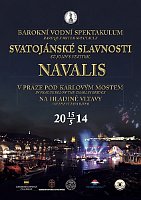

Зденек Бергман (Фото: Navalis.cz) Mы беседуем с инициатором праздника, директором Музея Карлова моста и общества Pražské Benátky, а также паромщиком Зденеком Бергманом.

Зденек Бергман (Фото: Navalis.cz) Mы беседуем с инициатором праздника, директором Музея Карлова моста и общества Pražské Benátky, а также паромщиком Зденеком Бергманом.  Фото: Navalis.cz

Фото: Navalis.cz Фото: Navalis.cz

Фото: Navalis.cz Фото: Navalis.cz

Фото: Navalis.cz Фото: Navalis.cz

Фото: Navalis.cz Фото: Navalis.cz

Фото: Navalis.cz Фото: Navalis.cz

Фото: Navalis.cz В тот момент, когда участники процессии подойдут к решетке, установленной возле того места, откуда по преданию был сброшен в воду великомученик Ян Непомуцкий, под сводами Карлова моста, примерно в 19 часов, пролетит парашютист.

В тот момент, когда участники процессии подойдут к решетке, установленной возле того места, откуда по преданию был сброшен в воду великомученик Ян Непомуцкий, под сводами Карлова моста, примерно в 19 часов, пролетит парашютист.