В сентябре 1875 года по улицам Праги впервые проехала конка. Записи воспоминаний первых извозчиков и кондукторов конно-рельсовой дороги вы услышите в рубрике, которая была подготовлена Асей Чекановой на основе архивных материалов Чешского радио.

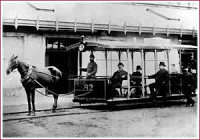

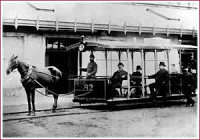

Конка в Музее городского транспортного предприятия в пражском районе Стржешовице Сколько раз бывало – бежишь на трамвай и видишь, как он закрывает двери и вот-вот тронется с места. Но случается чудо – вагоновожатый благосклонно улыбается и снова открывает уже закрытые двери. Думаете, простая вежливость? Нет, копайте глубже – не удивлюсь, что истоки такого вежливого и любезного отношения к пассажирам зародились у чешских вагоновожатых 100 с лишком лет тому назад, когда они управляли предшественницей современного трамвая – конкой.

Конка в Музее городского транспортного предприятия в пражском районе Стржешовице Сколько раз бывало – бежишь на трамвай и видишь, как он закрывает двери и вот-вот тронется с места. Но случается чудо – вагоновожатый благосклонно улыбается и снова открывает уже закрытые двери. Думаете, простая вежливость? Нет, копайте глубже – не удивлюсь, что истоки такого вежливого и любезного отношения к пассажирам зародились у чешских вагоновожатых 100 с лишком лет тому назад, когда они управляли предшественницей современного трамвая – конкой.

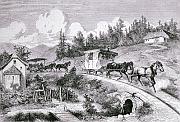

Первая уличная железная дорога на конной тяге появилась в чешской столице в 1875 году, концессию на нее получил бельгийский предприниматель Эдуард Отлет. Правда, газеты того времени писали о первой конке достаточно язвительно: не в последнюю очередь из-за того, что ее владельцем была иностранная компания, которая не особенно хорошо обращалась со своими работниками. Конка представляла собой экипажи компании Ringhoffer, которые по деревянным сначала путям тянули две лошади.

Конки ездили с интервалом в 7 минут, но сколько продлится поездка, предугадать было невозможно, поскольку извозчики и кондукторы охотно останавливались по дороге и подбирали пассажиров, которые пополняли полупустые карманы работников первых трамваев звонкими монетами. Без чаевых, только на одну зарплату, извозчики и кондукторы прожить практически не могли. Извозчик пан Кочка, которому в 1947 году было 90 лет, вспоминает в архивном репортаже Чешского радио, как тяжелы были условия работы на первых пражских конках, принадлежавших иностранным компаниям.

«Они нам мало платили, не давали выходных, не предоставляли помощи в случае болезни, поэтому мы, сотрудники, как могли, вставляли им палки в колеса. В конце концов, они были вынуждены продать свои концессии Праге».

В 1897 году пражский городской совет принял решение перевести на себя трамвайные концессии отдельных компаний — Крижиковой, Бельгийской, Главачковой. Так возникло городское транспортное предприятие – «Электрические предприятия королевского города Праги».

В 1897 году пражский городской совет принял решение перевести на себя трамвайные концессии отдельных компаний — Крижиковой, Бельгийской, Главачковой. Так возникло городское транспортное предприятие – «Электрические предприятия королевского города Праги».

Любопытно, что не все трассы конки пользовались популярностью у извозчиков и кондукторов. Трасса, которая вела со Староместской площади на Малую Страну, приносила больше всего чаевых, поскольку по ней ездили богатые аристократы. На самые же плохие трассы посылали извозчиков в наказание за случившуюся аварию или другие проступки.

Как вспоминает извозчик пан Тамхина,

«Такой штрафной трассой была Модржанка, которая пролегала от Смиховского вокзала к Цепному мосту. Там никаких чаевых было не дождаться. Другое дело – трасса с Карлина на Малую Страну, так называемая «господская», по которой ездили аристократы, и трасса из парка Стромовка на Королевские Винограды».

Социальное положение служащих пражских транспортных предприятий только после мировой войны улучшилось настолько, что они могли обходиться и без чаевых. Но, к счастью для пассажиров, они остались такими же любезными, как и в то время, когда от их любезного обращения зависела щедрость перевозимых пассажиров.

Но давайте поближе познакомимся с извозчиком паном Тамхиной, верным служащим пражского транспортного предприятия. В 1947 году ему уже было под семьдесят.

Конка на Карловом мосту (макет) «Я начал работать в Бельгийском обществе в 1896 году. Я был просто влюблен в лошадей и очень гордился тем, что мне доверили обязанности форейтора. Тогда мы ездили даже через Карлов мост, это была трасса Карлин-Малая Страна».

Конка на Карловом мосту (макет) «Я начал работать в Бельгийском обществе в 1896 году. Я был просто влюблен в лошадей и очень гордился тем, что мне доверили обязанности форейтора. Тогда мы ездили даже через Карлов мост, это была трасса Карлин-Малая Страна».

— Случались ли аварии на конках?

«У нас случалось, что падал конь или на путях возникало препятствие, которое мы просто объезжали. Пассажиры переходили в заднюю часть вагона, вагон раскачивали, он съезжал с рельсов, потом кони обходили препятствие, и конка продолжала движение».

Случались и курьезы. Один конь, тянувший вагон, заупрямился и ни в какую не хотел ехать дальше. Извозчик выпряг лошадь и пытался воздействовать на нее не пряником, а кнутом – в прямом смысле слова. В это время пассажиры угнали экипаж.

— По какому расписанию ходили конки в Праге?

«С утра, с шести часов, до вечера – до девяти, полдесятого. За шесть станций мы брали 5 крейцеров, за десять станций — 10 крейцеров. Тогда это были большие деньги».

Да, за 5 крейцеров в Праге в конце 19 века можно было купить пол-литровый бокал пива. И извозчик, к ужасу сегодняшних «гаишников», мог преспокойно пропустить такой бокал и развозить пассажиров дальше.

— Конки были так же переполнены пассажирами, как сегодня трамваи?

«Во время праздников они были заполнены. Люди стояли, держась за поручни. Поскольку кондуктор не мог протиснуться на площадку, он пускал шапку среди пассажиров и таким образом собирал деньги за проезд».

Номеров у первых конок не было, как же они различались?

Номеров у первых конок не было, как же они различались?

«Конки различались в зависимости от цвета их фонарей»,

— это был извозчик пан Тамхина. А другой наш собеседник прославился тем, что создал устройство, позволявшее снизить количество увечий, которые получали прохожие, попадавшие под конку. Рассказывает пан Харват.

«Я начал работать на конке в 1891 году, работал в трамвайном парке на Королевских Виноградах. Я отвечал за ремонт вагонов, в особенности, за проверку тормозов. Когда конка ехала под откос по Вацлавской площади, случалось, что тормоза отказывали, лошади падали, и для многих лошадей это была последняя поездка. Тормоза были для конки очень важны, как, впрочем, и для первых электрических трамваев. В первых вагонах электрических трамваев тормоза тоже были далеко не совершенными. Поэтому те вагоны не так-то просто было остановить. А прохожие тоже не сразу привыкли к тому, что электрические вагоны останавливаются не так быстро, как конка – поэтому много людей пострадало или погибло под колесами трамваев».

Пан Харват изобрел так называемую охранную раму для конок.

«Я задался вопросом, как предотвратить несчастные случаи, происходившие повсеместно. И мне пришло в голову, что надо создать защитную раму, которая бы напоминала большую щетку для расчистки снега с рельсов. Я сконструировал одну такую модель для конки, и на нее пришло посмотреть мое руководство. Так началось использование этих рам».

— Которые спасли немало человеческих жизней…

— Которые спасли немало человеческих жизней…

«Если верить газетным сообщением, так оно и было».

Рама пана Харвата потом использовалась не только на чешских конках, но и за границей. Интересно, какое вознаграждение получил изобретатель?

«Ну, довольно скудное. Тогда началась Первая мировая война, и продажа рам затормозилась».

Остается только добавить, что последний экипаж конки проехал по Праге в мае 1905 года. Начиналась эра электрических трамваев.

Рубрика впервые вышла в эфир 18-го сентября 2011 г., сегодня вы слышали ее репризу.

Цена кофе на мировых рынках в настоящий момент самая высокая за последних 30 лет. За последних пять лет цена кофе в Чехии увеличилась в три раза. Будет ли кофе дорожать и дальше мы спросили у финансового аналитика и экономиста общества Colosseum Бориса Томчака.

Цена кофе на мировых рынках в настоящий момент самая высокая за последних 30 лет. За последних пять лет цена кофе в Чехии увеличилась в три раза. Будет ли кофе дорожать и дальше мы спросили у финансового аналитика и экономиста общества Colosseum Бориса Томчака. Фото: stock.XCHNG Что касается сахара, то в прошлом году килограмм сахара в Чехии стоил 18 крон (0, 72 евро), то в этом году – 24 кроны (0, 96 евро). Согласно директивам ЕС, страны, входящие в Союз, могут использовать для своих нужд лишь часть урожая, остальное поставляют мировые импортеры сахара. Сахар в Европе и так стоит в три раза больше, чем на мировом рынке. Такая ситуация поддерживается искусственно: ЕС обеспечивает гарантированную закупочную цену на сахар для европейских фермеров и некоторых стран-экспортеров за его пределами, позволяя заработать заработать фермерам из Африки, Азии и стран Карибского бассейна. Подорожала кока-кола и чешская кофола, ожидается взлет цен на какао.

Фото: stock.XCHNG Что касается сахара, то в прошлом году килограмм сахара в Чехии стоил 18 крон (0, 72 евро), то в этом году – 24 кроны (0, 96 евро). Согласно директивам ЕС, страны, входящие в Союз, могут использовать для своих нужд лишь часть урожая, остальное поставляют мировые импортеры сахара. Сахар в Европе и так стоит в три раза больше, чем на мировом рынке. Такая ситуация поддерживается искусственно: ЕС обеспечивает гарантированную закупочную цену на сахар для европейских фермеров и некоторых стран-экспортеров за его пределами, позволяя заработать заработать фермерам из Африки, Азии и стран Карибского бассейна. Подорожала кока-кола и чешская кофола, ожидается взлет цен на какао. Фото: stock.XCHNG «Цена на сахар может расти. В начале года цена уже резко выросла из-за плохого урожая в Бразилии. В этом году урожай сахарного тростника ниже прошлогоднего на 10 процентов, а это очень много. Такие страны, как Индия не могут покрыть этот дефицит. Что может немного замедлить рост цен – это хорошее производство в Украине и России. В России производство сахара за последний год увеличилось вдвое. Теперь из вечного импортера сахара Россия может стать экспортером, и это тоже повлияет на предложение в Чехии. Будем надеяться, что весной сахар подешевеет».

Фото: stock.XCHNG «Цена на сахар может расти. В начале года цена уже резко выросла из-за плохого урожая в Бразилии. В этом году урожай сахарного тростника ниже прошлогоднего на 10 процентов, а это очень много. Такие страны, как Индия не могут покрыть этот дефицит. Что может немного замедлить рост цен – это хорошее производство в Украине и России. В России производство сахара за последний год увеличилось вдвое. Теперь из вечного импортера сахара Россия может стать экспортером, и это тоже повлияет на предложение в Чехии. Будем надеяться, что весной сахар подешевеет».