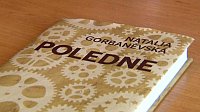

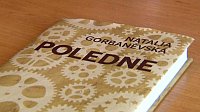

Наша рождественская программа посвящена рассказу о чешском издании документальной книги «Полдень», написанной поэтом Натальей Горбаневской, участницей известной демонстрации на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию в августе 1968 года. Книга, вышедшая в издательстве Torst в сотрудничестве с Институтом по изучению тоталитарных режимов, который занимается вопросами изучения нацистской оккупации и коммунистического прошлого, была представлена автором в Праге в конце октября. Речь, однако, пойдет не только о книге, но также о состоянии чешской культуры до 1968 года, о чешской литературе и о символических героях. О том, не занимают ли они подчас не свое место? Предлагаем вашему вниманию беседу с Натальей Горбаневской и Миланом Дворжаком.

Наталья Горбаневская (Фото: Дмитрий Кузьмин, Wikimedia Commons, Licence CC 3.0) — Чем была продиктована необходимость тех дополнений, которые нашли место в новой книге?

Наталья Горбаневская (Фото: Дмитрий Кузьмин, Wikimedia Commons, Licence CC 3.0) — Чем была продиктована необходимость тех дополнений, которые нашли место в новой книге?

«Дополнения … ну, во-первых, очень много раз я писала в своей книге «один человек» или «тот и тот», то есть, анонимно…»

— Вы не могли называть имена…

«Да, я не могла называть имена, поэтому я раскрывала, писала какие-то дополнения, примечания, а потом в российском издании выходит серия, в которой авторы сами пишут новые предисловия к своим книгам. И я написала это предисловие – я думаю, важное, потому что я начала книгу с сопоставления вырезок из советских газет 1968 года и чехословацких текстов вот этих дней вторжения. И мне казалось, что наши мотивы ясны, но, как потом оказалось – нет, не ясны. И вот я написала это вступление, где объясняю, что мы – и не герои, и не безумцы и более менее объясняю, каковы были мотивы, как писалась эта книга, потому что это тоже для многих было загадкой.

В статье, которая также есть в переведенном на чешский «Полдне» (статья из «Русской мысли», которая была написана к 15-летию демонстрации), Наталья Горбаневская пишет о том, что 15 лет спустя она убедилась в том, что демонстрация на Красной площади не забыта, как можно было бы ожидать, и что ее легенда, но легенда не в отрицательном смысле, только растет.

«Сейчас, сорок лет с лишним спустя, я могла бы сказать, что она продолжает расти. Кроме того, я собрала довольно много стихов и сделала приложение. Я думаю, что приложение тоже в каком-то смысле характеризует и все происшедшее, наши мотивы, кроме того, я стихи связала такими связками содержательными, потому что в самой книжке «Полдень» есть глава, посвященная Файнбергу, которого отправили в спецпсихбольницу, она называется «Судьба вектора Файнберга», но поскольку книга была окончена в 1969 году, нигде не говорится, что и я туда же попала. Ну, вот здесь есть стихи и несколько слов о том, что я туда попала.

Фото: ЧТ24 Книга «Полдень» вышла на чешский язык в переводе Милана Дворжака, который сегодня в гостях у Радио Прага.

Фото: ЧТ24 Книга «Полдень» вышла на чешский язык в переводе Милана Дворжака, который сегодня в гостях у Радио Прага.

— Когда вы вообще узнали о том, что группа москвичей, среди которых была и Наталья Горбаневская с малышом в коляске, вышла на протест против вторжения советских войск в Чехословакию, и что пролетело у вас тогда в голове?

«Я об этом узнал через несколько дней после этого происшествия, как только первое известие об этом попало в тогда совершенно свободные СМИ Чехословакии. Я соответственно по радио, если я правильно помню, об этом и узнал и помнил я этих людей все эти годы. Может быть, вместо того, чтобы сказать, что я думал, правильно будет сказать, что сказала, если я не ошибаюсь, Мария Забранова. Это была жена великолепного, великого чешского переводчика – он был даже поэт, но при жизни, кажется, не смог ничего выпустить из своей поэзии, но это хорошая поэзия, – так вот Забранова сказала одному из своих советских посетителей: «Эти семь человек сделали так, что не будут все чехи ненавидеть всех русских, это их огромнейшая историческая заслуга».

Милан Дворжак признается, что поступок этих семерых человек заставил его самого, единственный раз в жизни, обратиться с письмом к главе государства. А именно 29 декабря 1989 года.

Вацлав Гавел (Фото: Томаш Вондньянски, Чешское радио) «Тогда избирали президента Гавела. Я поставил машинку на стол, сунул в нее лист бумаги, включил радио и слушал прямой эфир, и когда вот прозвучало, что он уже сейчас президент, я стал печатать: «Уважаемый господин президент! Поздравляю Вас с избранием и прошу Вас наградить чехословацкими государственными наградами следующих семь советских и бывших советских граждан». Вот так.

Вацлав Гавел (Фото: Томаш Вондньянски, Чешское радио) «Тогда избирали президента Гавела. Я поставил машинку на стол, сунул в нее лист бумаги, включил радио и слушал прямой эфир, и когда вот прозвучало, что он уже сейчас президент, я стал печатать: «Уважаемый господин президент! Поздравляю Вас с избранием и прошу Вас наградить чехословацкими государственными наградами следующих семь советских и бывших советских граждан». Вот так.

— Вы получили тогда ответ на свое прошение?

«Ответа я не получил. Я думаю и надеюсь, что я был не один. Во всяком случае, менее чем через год — кажется, приглашающей стороной был не Гавел, а Дубчек, потому что Дубчек был тогда уже председатель парламента и он был связан с 1968 годом, поэтому он был главным приглашающим. И все, то есть, все, кто, конечно, были еще живы, потому что Вадим Далоне умер в Париже в очень молодом возрасте, были приглашены в Чехословакию и были награждены. Награжден был и Далоне – посмертно».

— Как произошло то, что вы решили взяться за перевод «Полдня», и что для вас означала эта встреча, опосредованно уже через книгу, с этим прошлым?

«Я должен сказать, что я имел возможность с тремя из тогдашних демонстрантов, именно с Натальей Евгеньевной, господином Литвиновым, господином Файнбергом встретиться четыре года назад, когда они приезжали в Прагу, так что это была не первая встреча. К тому же я переводил стихи Натальи Евгеньевны тоже где-то в 2007-2008 годах. Это было очень интересно, она очень интересный поэт. Насчет книги «Полдень» я действительно считал это большим недостатком, проявлением – не знаю, как это назвать – неблагодарности чехов, что они через более чем сорок лет только выпустили ее на своем языке.

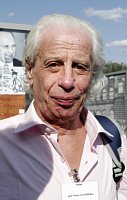

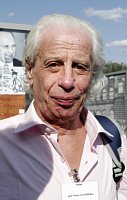

Виктор Файнберг (Фото: ISIFA / Isifa Production / Hana Kalvachová) — Да, это очень грустный факт.

Виктор Файнберг (Фото: ISIFA / Isifa Production / Hana Kalvachová) — Да, это очень грустный факт.

«Первые двадцать лет это, конечно, понятно, почему она не могла выйти, но почему ее не выпустили в 1990 или 1991 году, это я даже просто …»

— … даже поляки ее издали раньше Чехии.

«Да, да, поляки издали ее раньше, тоже с большим опозданием, но тем не менее. Может быть, дело было в том, что в 1990-1991 и так далее было так много литературы, которая раньше не попадала к чехам и словакам, что издательства просто набросились на эти груды книг. И вот эта книжка осталась где-то в стороне, ну, а потом, наверное, уже считалась неактуальной, — бог его знает. Во всяком случае, я был приятно удивлен и, признаюсь, польщен, когда именно мне предложили эту книжку перевести».

— Какие сложности вас поджидали в процессе перевода «Полдня»?

«Вы знаете, это было не так сложно, потому что автор все-таки жив, это –огромная выгода. Типично при переводе с русского, с другого шрифта, азбуки, кириллицы – там, конечно, иногда трудно узнавать некоторые имена людей. Там автор, например, говорит «молодой француз» и называет его имя, написанное в русской транскрипции — это такие технические, но все-таки проблемы. Потом там большая часть – это суд над пятью из семерых, и там очень много, очень конкретно говорится о том, как проходит этот суд, и есть своя юридическая терминология, и надо было вспоминать, как эти вещи называли при социализме и решать, пользоваться ли той терминологией или терминологией, которая сейчас действует. Но я все-таки решил в пользу исторической, потому что это дела почти полувековой давности.

Наталья Горбаневская (Фото: Сенат ЧР) Ну, и потом в конце книжки есть стихотворения Натальи Евгеньевны, навеянные демонстрацией и затем ее заключением, сначала — в следственный изолятор, потом она оказалась в психушке в Казани. И пишет она таким очень непростым образом, поэтому это оказалось действительно трудно, но, с другой стороны, отрадно.

Наталья Горбаневская (Фото: Сенат ЧР) Ну, и потом в конце книжки есть стихотворения Натальи Евгеньевны, навеянные демонстрацией и затем ее заключением, сначала — в следственный изолятор, потом она оказалась в психушке в Казани. И пишет она таким очень непростым образом, поэтому это оказалось действительно трудно, но, с другой стороны, отрадно.

Недавно у меня был один друг, мы что-то искали, и он в моем компьютере напал на те стихи, которые я четыре или пять лет назад переводил, и сказал мне – ой, какие хорошие стихи! И, кстати, меня очень порадовало, я на днях получил предложение одного журнала, что тот хочет напечатать некоторые стихи Натальи Евгеньевны. Это меня очень радует. Потому что у нас в связи с этим огромнейшим, но все-таки одним событием в отношениях между Россией и Чехией, которое определило дальнейшие прохождение жизни всех этих людей, конечно, но все-таки даже информированные люди привыкли смотреть на Горбаневскую как на политического активиста, а она при этом — очень серьезная поэтесса».

— И именно ее стихами вы начали заниматься еще прежде чем начали переводить «Полдень». Какой подход в процессе работы над этими стихотворениями казался вам более естественным?

«Это, как я говорил, сложные стихи. Там часто применяется игра слов, и чтобы все это отразить или какое-то словосочетание … или тоже звуковая сторона слов там играет очень важную роль, поэтому сначала как бы вслух для себя надо сказать эти стихи и представить, что за ними есть. И только после этого уже переводить, сохраняя метрику, сохраняя рифму и так далее, стараться показать и эту звуковую сторону и, по возможности, сохранить эту игру слов или многозначительные слова».

За свои переводы с польского я могу стопроцентно ручаться, а с чешского я переводила просто потому, что больше некому было.

Горбаневская является не только поэтом, но и переводчицей. Это и стало предметом нашей дальнейшей беседы.

— Вы переводили также с чешского — возвращаетесь ли вы мысленно к кому-нибудь из переводимых авторов или, может быть, вам хотелось бы кем-то заняться вообще впервые?

«Вы знаете, я переводила очень немного. Переводила я, скажем, речь Гавела на вручении премии Эразма Роттердамского, переводила его какие-то публицистические тексты. Из «Силы бессильных» я переводила отрывки, напечатала в «Русской мысли» под заглавием «Зеленщик и пролетарий», но дело в том, что теперь, когда в России наступила свобода, там есть переводчики с чешского гораздо лучше, чем я. За свои переводы с польского я могу стопроцентно ручаться, а с чешского я переводила просто потому, что больше некому было. Была правда еще Наташа Шуплицова, которая тоже переводила Белоградского, и я переводила Белоградского».

Горбаневская рассказывает, что она больше писала о чешской литературе, чем переводила. Например, в «Континенте» о «Морских свинках» Людвика Вацулика (в романе развивались мотивы абсурда происходящего), о пьесах Вацлава Гавела в «Русской мысли». Она также перевела одно стихотворение аббата пражского Бржевновского монастыря Яна Анастаза Опасека, приговоренного вследствие сфабрикованного коммунистами судебного процесса к пожизненному заключению, и написала статью о нем. Горбаневская также интересовалась и продолжает интересоваться творчеством чешского писателя, прожившего в эмиграции дольше, чем на собственной родине.

«А – а, я перевела замечательную статью Шкворецкого, в которой он сравнивает нацистские песни и советские – совершенно замечательно. Нацистские и советские песни просто заимствовали друг у друга и мелодии, и, в большой степени, текст, и это очень было интересно».

«А – а, я перевела замечательную статью Шкворецкого, в которой он сравнивает нацистские песни и советские – совершенно замечательно. Нацистские и советские песни просто заимствовали друг у друга и мелодии, и, в большой степени, текст, и это очень было интересно».

Йозефа Шкворецкого Наталья Горбаневская также однажды встретила в Торонто, на сессии международного ПЕН-клуба и правозащитной организации «Международная амнистия», посвященной писателям в заключении.

«Несколько лет назад – я вообще председатель жюри центрально-европейской литературной премии Angelos, которая учреждена городом Вроцлавом и присуждается за прозу, изданную в предыдущем году на польском — либо польскую, либо переводную из стран широко понимаемой Центральной Европы, от Германии до России, от Польши до Албании. И несколько лет назад это жюри под моим председательством присудило премию книге, наконец вышедшей по-польски, «Инженер человеческих душ» в прекрасном переводе Анджея Гаджиньского. К сожалению, Шкворецкий был очень болен и премию вручали переводчику, но я все равно была счастлива, что я к этому причастна».

Вот Шкворецкого, который идеально выражает все лучшие и худшие стороны чешского характеров, причем в его книгах такое разнообразие этих характеров, и он своей язвительностью никого не щадит и своей любви своей никому не жалеет, очень мало переводили на русский, сетует Наталья Горбаневская.

Йозеф Шкворецкий «Но недавно я где-то в Интернете встретила, что переведена Prima sezóna — по-русски это переведено что-то вроде «Тот еще сезон». Я вообще считаю лучшей книгой Шкворецкого «Миракль», и вот «Миракль» на польский тоже еще не переведен и на русский не переведен, это очень трудная книга для перевода. Вот переводчики почему-то не берутся, они все переводят Кундеру. Ну, все не все, не будем так говорить, но … Шкворецкий — замечательный писатель, которого переводить очень трудно, если учесть … у него, например, герой, чех, едет в Словакию — он весь представлен только письмами … нет, сначала война, он постепенно онемечивается, потом едет в Словакию, он ословачивается и так далее. Как это передать? Смесь словацкого и чешского? Смесь немецкого и чешского еще можно передать, но смесь словацкого и чешского русский читатель не поймет».

Йозеф Шкворецкий «Но недавно я где-то в Интернете встретила, что переведена Prima sezóna — по-русски это переведено что-то вроде «Тот еще сезон». Я вообще считаю лучшей книгой Шкворецкого «Миракль», и вот «Миракль» на польский тоже еще не переведен и на русский не переведен, это очень трудная книга для перевода. Вот переводчики почему-то не берутся, они все переводят Кундеру. Ну, все не все, не будем так говорить, но … Шкворецкий — замечательный писатель, которого переводить очень трудно, если учесть … у него, например, герой, чех, едет в Словакию — он весь представлен только письмами … нет, сначала война, он постепенно онемечивается, потом едет в Словакию, он ословачивается и так далее. Как это передать? Смесь словацкого и чешского? Смесь немецкого и чешского еще можно передать, но смесь словацкого и чешского русский читатель не поймет».

— Наталья Евгеньевна, вы как раз в том направлении даете мне ниточку, о которой я раньше хотела вас спросить — вот вы во Франции длительное время, происходит какое-то офранцуживание — я не могу сказать мышления или даже чувствования, но какой-то части внутреннего, что составляет самое существенное ядро? Вы чувствуете, что, может быть, появляется какой-то фильтр или что-то иное? Что вам в этом смысле дала Франция?

«Вы знаете, нет. У меня ничего, никакого офранцуживания нет, другое дело, что я – парижанка. Я почему очень долго не хотела и так и не занялась этим, не хотела просить французское гражданство, потому что по-французски тогда полагается говорить – я француженка русского происхождения. А я – не француженка и никогда я таковой не буду. Сыновья мои – другое дело. Старший сын считает, что он одинаково принадлежит русской и французской культуре, а младший, в общем, совсем скорее француз. Он приехал во Францию в семь лет, сейчас живет в провинции, где вокруг него сплошные французы. Вот у меня — нет, но я очень люблю Париж. Я очень много ездила по Франции и очень люблю Францию, потому что я думаю, что ни в одной другой стране Европы нет такого многообразия регионального, таких различий между регионами.

Марина Цветаева Но поэзия французская современная в меня проникнуть как бы не могла, потому что, в общем, я ее и не чувствую, это сплошной верлибр, и понятно почему, потому что где-то на Верлене и Рембо французская рифма уже исчерпалась, и французский метрический рифмованный стих сохраняется только в песнях, во французском шансоне. Для перевода на французский это очень, конечно, неблагодарно.

Марина Цветаева Но поэзия французская современная в меня проникнуть как бы не могла, потому что, в общем, я ее и не чувствую, это сплошной верлибр, и понятно почему, потому что где-то на Верлене и Рембо французская рифма уже исчерпалась, и французский метрический рифмованный стих сохраняется только в песнях, во французском шансоне. Для перевода на французский это очень, конечно, неблагодарно.

В качестве примера Наталья Горбаневская приводит знаменитый эквиритмический перевод (то есть, с сохранением стихотворного размера) Марины Цветаевой «Бесов» Пушкина.

«Но дело в том, что по-французски это звучит, как по-русски частушка. Это не звучит, как для нас звучат эти русские стихи, в которых есть все – и страшное, и где-то, сквозь этот туман, смешное и дикое, и эти бесы – по-французски это не звучит, увы».

— А за что вы перестали, или, может быть, даже вернее сказать, не перестали, потому что я не знаю, какова была изначальная ваша внутренняя связь с Цветаевой, но где-то вы упомянули, что не переносите ее?

«Вы знаете, у меня давно уже разорвана связь с Цветаевой. Естественно, я ее в молодости любила — ну, вы знаете, в молодости, когда открываешь поэтов, которых до этого не было, первое время любишь всех, а потом начинаешь определяться. И когда я пришла в первый раз к Ахматой в 1962 году, я еще любила Цветаеву, а Ахматову я знала даже, честно говоря, недостаточно, и потом все повернулось… Я думаю еще, что Цветаева очень вредна для молодых поэтесс, именно поэтесс, а не поэтов. Она дает такой образец поведения, который ей, как великому поэту, возможно, и позволителен, а молодым девушкам совершенно непозволителен, это зацикливание на себе. На себе, на своих переживаниях, полное зацикливание, как бы – вот самое главное в мире. Возможно, переживания Цветаевой действительно были главным в мире. Я так не думаю, но я могу ошибаться. Но я поняла, что мои переживания – это не самое главное в мире, и я думаю, что каждой молодой поэтессе это нужно понять».

Фото: Mohylek, Wikimedia Commons, License Creative Commons 3.0 — Я думаю, что можно сказать, что вы с Чехией на «ты», что она вам открывает в последние годы?

Фото: Mohylek, Wikimedia Commons, License Creative Commons 3.0 — Я думаю, что можно сказать, что вы с Чехией на «ты», что она вам открывает в последние годы?

«Я думаю, у меня с Чехией довольно сложные отношения, потому что когда я вижу, что Прага своим символическим героем сделала Франца Кафку, а не Йозефа Швейка, я начинаю думать, что же у них, у чехов, не в порядке? Как у нас любят Швейка, русские читатели безумно любят Швейка! Но я знаю, что и чехи любили Швейка. Я помню, у меня была изданная как раз в «Издательстве 68» Шкворецкого маленькая такая энциклопедия по Швейку, а тут как-то Швейк не моден. Мне хотелось бы, чтобы Швейк был восстановлен в своих правах.

Кстати, замечательная совершенно книга вышла в Польше – вот такой огромный том с массой картинок, которая рассказывает об истории Швейка в Польше, об истории переводов, об отношении. Вы знаете, у поляков для чехов есть такое презрительное наименование «пепички». А «Пепичек» это как раз уменьшительное от имени Йозеф».

Может быть, чехам не хочется чувствовать себя Швейками, которые при любом поражении падают, как кошка на четыре лапы, а им хочется чувствовать себя победителями, а не побежденными, задается вопросом Наталья Горбаневская и признается, что это ее смущает.

«Очень многие чехи думают как Кундера, который еще до своей знаменитой статьи, на которую отвечал Бродский… в 1978 году я лично прочла в газете Le Monde в статье Кундеры: «До 1968 года чешская культура цвела, а в 1968 году приехали танки и привезли нам русскую культуру». Ну, не говоря о том, что танки вообще не привозили никакой культуры, даже, скажем, советской, если ее вообще можно называть культурой, а уже русской тем более. Очень сомнительно утверждение, что чешская культура до 1968 года все время цвела. Ей позволили немножко расцвесть где-то между 1963, 1964 и 1968. До того она не цвела».

Милан Кундера (Фото: Ян Шмид, Чешское радио) Последние узники, политзаключенные в Чехословакии вышли из концлагерей в 1962 году, напоминает Наталья Горбаневская.

Милан Кундера (Фото: Ян Шмид, Чешское радио) Последние узники, политзаключенные в Чехословакии вышли из концлагерей в 1962 году, напоминает Наталья Горбаневская.

«Это не в 1956 году, как в Советском Союзе. В то время как молодой Милан Кундера печатал тогда еще стихи, а не прозу, крупнейший чешский католический поэт Ян Заградничек добывал руду на урановых рудниках, и когда его освободили, он прожил несколько месяцев и умер. И сколько там умерло. Так что то, что привезли русскую культуру, это он, может быть, так думает, но то, что чешская культура до 1968 года цвела – это прямая ложь. Он выходит с чистым – мы, чехи, мы – хорошие, мы, как говорят белые и пушистые, а я не говорю – мы, русские, мы все создаем русскую культуру. Мы тоже разные. Простите меня, Леонид Брежнев тоже русский был — ну, ладно, он был, так сказать, уже не совсем соображающий человек, но какие-нибудь советские писатели, которые приветствовали «братскую» помощь, среди них тоже были русские.

Последние минуты нашей встречи с Натальей Горбаневской мы заговорили о той, что заглядывала к нам из окна и манила на улицу, разбегающуюся на хранящие множество историй улочки, о Праге и о Чехии.

«Очень милая страна, я бы сказала так, и потом, конечно, красоты необычайной. Когда мы приехали в Прагу, я позвонила маме: — Мама, какая красивая Прага! Она очень подозрительно сказала: — Неужели красивее Парижа? Я говорю — нет, она другая. И действительно, конечно, красота Праги, сильно замутненная толпами туристов, но, с другой стороны, я их понимаю, я бы тоже ехала в Прагу, вот бывает хорошо приехать не в сезон»,

— советует наша гостья, а мы благодарим ее не только за этот полезный совет, но и за воспоминания, которыми Наталья Горбаневская поделилась с нами.

Фото: Олег Фетисов Либор Кукал. Мы продолжаем наш цикл прогулок по Праге. Сегодня мы опять далеко не ушли и все еще остаемся в самом центре города: в Старом городе на маленькой площади, то есть на Малой площади (так она называется официально).

Фото: Олег Фетисов Либор Кукал. Мы продолжаем наш цикл прогулок по Праге. Сегодня мы опять далеко не ушли и все еще остаемся в самом центре города: в Старом городе на маленькой площади, то есть на Малой площади (так она называется официально).  Фото: Олег Фетисов Либор Кукал. Позволю себе тут с тобой не согласиться. Ты сказал «ненужные нам сегодня продукты и товары, такие как сыр и мыло».

Фото: Олег Фетисов Либор Кукал. Позволю себе тут с тобой не согласиться. Ты сказал «ненужные нам сегодня продукты и товары, такие как сыр и мыло».  Фото: Олег Фетисов Олег Фетисов. Невозможно не согласиться, потому что самый заметный объект на Малой площади — это конечно же четырехэтажный Дом Ротта. Это достаточно эффектная постройка в стиле неоренессанса, датируемая еще 1890 годом. Визитной карточкой данного дома является его фасад, который богато украшен росписями Миколаша Алеша. Богатую и большую историю имеет, как мы уже говорили, не только площадь, но и дома стоящие на ней. У места, на котором стоит современный Дом Ротта, очень длинная история. Первый каменный романский дом на этом месте был построен в XIII веке. В те времена было очень традиционным называть дома в честь их владельцев. За годы своего существования данный дом поменял не одно имя. За свою историю дом сменил не одно название. Наиболее известные среди них были: «Дом у волка», «Дом у трех белых роз», «У трех снопов» и «Питликовский». В истории выделен очень интересный факт, что в 1488 году здесь была напечатана первая библия на чешском языке на средства Яна Питлика. Но еще одним интересным фактом, который признали историки, является запечатление дома на гравюре «Шествие императрицы Марии Терезии» в 1743 году. В то время он назывался «Дом у трех белых роз».

Фото: Олег Фетисов Олег Фетисов. Невозможно не согласиться, потому что самый заметный объект на Малой площади — это конечно же четырехэтажный Дом Ротта. Это достаточно эффектная постройка в стиле неоренессанса, датируемая еще 1890 годом. Визитной карточкой данного дома является его фасад, который богато украшен росписями Миколаша Алеша. Богатую и большую историю имеет, как мы уже говорили, не только площадь, но и дома стоящие на ней. У места, на котором стоит современный Дом Ротта, очень длинная история. Первый каменный романский дом на этом месте был построен в XIII веке. В те времена было очень традиционным называть дома в честь их владельцев. За годы своего существования данный дом поменял не одно имя. За свою историю дом сменил не одно название. Наиболее известные среди них были: «Дом у волка», «Дом у трех белых роз», «У трех снопов» и «Питликовский». В истории выделен очень интересный факт, что в 1488 году здесь была напечатана первая библия на чешском языке на средства Яна Питлика. Но еще одним интересным фактом, который признали историки, является запечатление дома на гравюре «Шествие императрицы Марии Терезии» в 1743 году. В то время он назывался «Дом у трех белых роз».  Фото: Олег Фетисов Олег Фетисов. Итак, перед тем как дом приобрел свой современный вид, эго хозяевами стала семья Роттов — Винсент Йозеф и Мария Ротты. Они перенесли сюда из дома, стоявшего напротив, свою скобяную лавку и с тех пор дом получил свое настоящее название. Но переселение семьи в этот дом лишь только незначительно переоборудовало дом и подготовило его для начала ведения успешного бизнеса. Но современный вид здания — это заслуга их сына, Владислава Ротта, который в свое время расширил фирму, купив соседний дом. Дом нынешний, т. е. тот, который мы видим сегодня — это проект архитектора Рейсигеля, который объединил два дома. Он сделал это настолько искусно, что и сегодня они смотрятся как единое целое. Дом венчает франтон, фасад гармоничен в единой симметричной композиции. Дополняют архитектуру росписи Миколаша Алеша.

Фото: Олег Фетисов Олег Фетисов. Итак, перед тем как дом приобрел свой современный вид, эго хозяевами стала семья Роттов — Винсент Йозеф и Мария Ротты. Они перенесли сюда из дома, стоявшего напротив, свою скобяную лавку и с тех пор дом получил свое настоящее название. Но переселение семьи в этот дом лишь только незначительно переоборудовало дом и подготовило его для начала ведения успешного бизнеса. Но современный вид здания — это заслуга их сына, Владислава Ротта, который в свое время расширил фирму, купив соседний дом. Дом нынешний, т. е. тот, который мы видим сегодня — это проект архитектора Рейсигеля, который объединил два дома. Он сделал это настолько искусно, что и сегодня они смотрятся как единое целое. Дом венчает франтон, фасад гармоничен в единой симметричной композиции. Дополняют архитектуру росписи Миколаша Алеша.  Фото: Олег Фетисов Олег Фетисов. Фрески отображают так называемые аллегории земледелия и ремесел. Фон выражен растительными мотивами в виде стилизованных орнаментов из чертополоха и роз. Давайте обратим внимание на росписи под карнизом здания. На них мы можем видеть как интересно и умело реализовывалась реклама: в формате росписей была изображена наверное главная и достаточно популярная в то время продукция фирмы. Здесь мы можем увидеть и пилы, и топоры, ножницы и прочие столярные инструменты.

Фото: Олег Фетисов Олег Фетисов. Фрески отображают так называемые аллегории земледелия и ремесел. Фон выражен растительными мотивами в виде стилизованных орнаментов из чертополоха и роз. Давайте обратим внимание на росписи под карнизом здания. На них мы можем видеть как интересно и умело реализовывалась реклама: в формате росписей была изображена наверное главная и достаточно популярная в то время продукция фирмы. Здесь мы можем увидеть и пилы, и топоры, ножницы и прочие столярные инструменты.