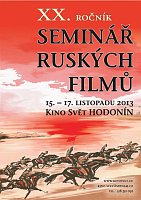

Чем объясняется притягательность семинара русских фильмов для чешского зрителя? Его готовность сесть на поезд, потратить на дорогу три-четыре часа в один конец, чтобы оказаться в Годонине, взявшем под свое крыло это мероприятие? По своей сути экскурс в прошлое и настоящее российского кинематографа. Продолжим рассказ о проекте, отметившем свое 20-летие.

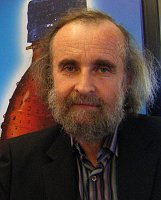

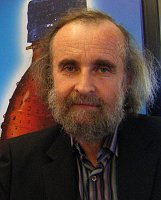

Фото: архив фестиваля Прежде чем стать драматургом семинара, Томаш Гала практически все эти годы, кроме одного раза, присутствовал на мероприятии в качестве зрителя. С какой поры начался его интерес к русской культуре?

Фото: архив фестиваля Прежде чем стать драматургом семинара, Томаш Гала практически все эти годы, кроме одного раза, присутствовал на мероприятии в качестве зрителя. С какой поры начался его интерес к русской культуре?

— Русская культура меня интересовала всегда, а началось это, наверное, в детстве, с русских сказок. Потом я учился русскому языку в начальной школе и позже в гимназии, где мы читали произведения русских писателей, так что в свои шестнадцать лет я читал «Идиота» и «Преступление и наказание» Достоевского и думал — какая это потрясающая литература! Так возрос интерес к русской культуре в целом и к фильму, которым я интересовался с детства.

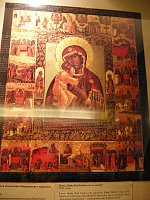

Позже на кафедре киноведения, где я учился, преподавала доцент Галина Копанева, которая превосходно умела просветить нас об этих фильмах и приблизить нам время и обстоятельства их создания. А в 1994 году проходил первый семинар русских фильмов в Весели-на-Мораве, в городе, я сказал бы, с индустриальной русской атмосферой, и были показаны такие фильмы как «Солярис» и «Очи черные».

Галина Копанева (Фото: Film Servis Festival Karlovy Vary) Историк кино Томаш Гала, как и многие другие участники семинара, очень рад тому, что нашлись люди, которые организовали мероприятие, позволяющее в течение трех дней сосредоточиться на творчестве русских режиссеров, увидеть интересные работы, и в рамках сопроводительной программы посетить выставки, концерт или послушать лекции. На семинаре встречаются чешские и словацкие зрители. Никому из них не претит, когда вступление к фильму читается на словацком, или в программе смотра, наряду с текстами на чешском, присутствуют также статьи на словацком языке.

Галина Копанева (Фото: Film Servis Festival Karlovy Vary) Историк кино Томаш Гала, как и многие другие участники семинара, очень рад тому, что нашлись люди, которые организовали мероприятие, позволяющее в течение трех дней сосредоточиться на творчестве русских режиссеров, увидеть интересные работы, и в рамках сопроводительной программы посетить выставки, концерт или послушать лекции. На семинаре встречаются чешские и словацкие зрители. Никому из них не претит, когда вступление к фильму читается на словацком, или в программе смотра, наряду с текстами на чешском, присутствуют также статьи на словацком языке.

— Я хотел бы, чтобы этот семинар остался именно на юго-востоке или на юге Моравии, чтобы сохранился такой восточный «курс». Это было бы идеально, учитывая, что неподалеку находится Словакия, а семинар всегда был чешско-словацким. Потому что мы здесь друг друга действительно понимаем, — подчеркивает Томаш Гала.

Увидели зрители на только классику, картины «Емельян Пугачев», «Александр Невский», «Не горюй», «Двадцать дней без войны» Алексея Германа по сценарию Константина Симонова и другие, но также первый киноопыт театрального режиссера Ивана Вырыпаева «Кислород» и еще один кинодебют представителя театрального цеха, драматурга Василия Сигарева, «Волчок». Обе ленты чешскими субтитрами снабдили студенты факультета славистики Оломоуцкого университета.

Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага Томаш Гала:

Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага Томаш Гала:

— Мне импонирует то, что это сделали студенты из университета. Что отвечает и просветительскому посланию нашего мероприятия, который задуман как семинар, а не как фестиваль.

На семинар русских фильмов приходят как те, кому интересно вновь погрузиться в атмосферу картин, увиденных ими 40, 30 или 20 лет назад, так и те, кому еще сорока лет нет, а в ряде случаев и тридцати.

Одна из самых, как оказалось, пожилых зрительниц в этом зале, 82-летняя пани Людмила:

— Российские фильмы не должны были исчезнуть из проката в период нового режима, наступившего после 1989 года. Было большой ошибкой считать их исключительно орудием пропаганды, ведь все равно каждый человек сам лично сделает заключение о том, что видит, это хорошо видно и на сегодняшних зрителях. Взять картину «Летят журавли», которая показывает реакции людей в период Второй мировой войны — это вовсе не был стереотип, как нам пытались некоторые втолковать, а, по-моему, революционный даже по своему мышлению фильм. Кажется, одно время его даже запретили показывать.

Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага — Возможно, убоялись Хрущева, который, посмотрев «Журавлей», не нашел для главной героини иных слов, кроме как ярлык «шлюха».

Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага — Возможно, убоялись Хрущева, который, посмотрев «Журавлей», не нашел для главной героини иных слов, кроме как ярлык «шлюха».

Мой следующий собеседник Йозеф по происхождению словак. С русским фильмом познакомился еще со студенческой скамьи. Семинар посещает время от времени, когда удается выкроить время, что непросто, ибо Йозеф уже обзавелся семьей и детьми, и в этот раз приехал на проекцию русских картин уже не из Словакии, а из Вены, где он сейчас живет.

— Мне нравится камерная атмосфера этого мероприятия и возможность переночевать прямо в кинотеатре, а также пробуждение в кинозале, когда день начинается с просмотра фильма и им же заканчивается. Я видел русские фильмы только тогда, когда случалось побывать в киноклубе, а здесь такая исключительная возможность дается. Мне также нравится русская музыка. Я вообще-то не русофил, но это нечто новое для меня, нечто совсем другое.

Семинар русских фильмов сегодня обоснован более чем когда-либо, полагает бессменный его организатор и директор Марцел Ржимак:

Марцел Ржимак (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) — Перед «бархатной» революцией мы это так не воспринимали, потому что фильмов из Восточного блока было много, и не только советских, но и венгерских или польских. Сейчас же такой возможности у нас нет. Мы сталкиваемся с засильем американских картин разного уровня, но преобладают среди них весьма посредственные и даже банальные. Tем большей ценностью на их фоне предстают русские фильмы, обладающие глубиной или иными достоинствами, как, например, прекрасные актеры или стоящий сценарий.

Марцел Ржимак (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) — Перед «бархатной» революцией мы это так не воспринимали, потому что фильмов из Восточного блока было много, и не только советских, но и венгерских или польских. Сейчас же такой возможности у нас нет. Мы сталкиваемся с засильем американских картин разного уровня, но преобладают среди них весьма посредственные и даже банальные. Tем большей ценностью на их фоне предстают русские фильмы, обладающие глубиной или иными достоинствами, как, например, прекрасные актеры или стоящий сценарий.

Конечно, я не утверждаю, что все, что сегодня в России снимается, отменного качества, но зритель это должен сам увидеть, чтобы иметь возможность сравнить, а если такой возможности нет, то это плохо. Не говоря о том, что молодым зрителям никто не показывает эти архивные фильмы, поэтому, думаю, такой семинар важен и необходим.

Профессор Зденек Пехал, руководитель кафедры славистики Университета им. Палацкого в Оломоуце, второй год приезжает на семинар с лекциями о фильмах, которые зрителям в Годонине предстоит увидеть.

Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага — Что вас самого, может быть, удивило в драматургии или в самих темах, которые освещаются в русских фильмах?

Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага — Что вас самого, может быть, удивило в драматургии или в самих темах, которые освещаются в русских фильмах?

— Меня поразили два пункта. Здесь даются, скажем так, уже старые вещи полувековой давности, советская или русская классика, то есть «Тихий Дон» и, конечно, другие фильмы этого направления, и меня удивляет, что чешского зрителя так привлекают эти фильмы. Я очень рад, что они приходят и как-то по-новому на это смотрят, может быть, уже другими глазами, и совсем другие поколения уже смотрят эти фильмы середины 50-х годов.

А во-вторых, вот эти темы современного фильма. Там представлены проблемы современные, то есть реальности сегодняшней России. С одной стороны, как бы показывается действительность с помощью этого фильма, а с другой стороны привлекательно то, что существует эстетика современного русского фильма, которая уже проникает на разные фестивали, и это не только фильмы, которые дают какое-то отражение, но и специфическое понятие. Может быть, сейчас проходят новые Тарковские…

Зузана Лапчикова (Фото: Чешское Телевидение) Исполнительница и собирательница моравских народных песен, цимбалистка, композитор и аранжировщик Зузана Лапчикова давно стала в Чехии одной из самых востребованных музыкантов в области фольклора. С 1980 года она сотрудничает с ансамблем Včelaran, где выступает не только в роли певицы, музыканта и автора композиций, но и как танцовщица. Интересны ее музыкальные опыты с певицей цыганского происхождения Идой Келларовой и пробы пера в экспериментальном фолке и в области серьезной музыки.

Зузана Лапчикова (Фото: Чешское Телевидение) Исполнительница и собирательница моравских народных песен, цимбалистка, композитор и аранжировщик Зузана Лапчикова давно стала в Чехии одной из самых востребованных музыкантов в области фольклора. С 1980 года она сотрудничает с ансамблем Včelaran, где выступает не только в роли певицы, музыканта и автора композиций, но и как танцовщица. Интересны ее музыкальные опыты с певицей цыганского происхождения Идой Келларовой и пробы пера в экспериментальном фолке и в области серьезной музыки.