Сегодня мы продолжим знакомство с выставкой Cake and Lemon Eaters («Едоки бисквитов и лимонов») в Галерее Рудольфинум, где представлено творчество художников Виктора Пивоварова и Геда Куинна. Русский художник, живущий в Праге, как и британский экспериментатор, преображают опознаваемые шедевры классиков то в ребусы, то в притчи.

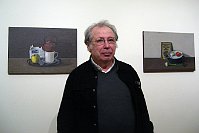

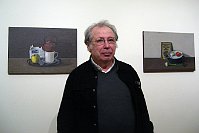

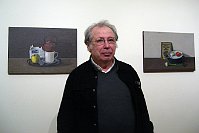

Виктор Пивоваров (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) Работы Виктора Пивоварова, однoгo из основоположников московского концептуализма, который продолжает ощущать себя русским художником, хотя и живет в Праге с 1982 г., представлены в ряде государственных галерей России, в пражской Национальной галерее и в престижных зарубежных собраниях.

Виктор Пивоваров (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) Работы Виктора Пивоварова, однoгo из основоположников московского концептуализма, который продолжает ощущать себя русским художником, хотя и живет в Праге с 1982 г., представлены в ряде государственных галерей России, в пражской Национальной галерее и в престижных зарубежных собраниях.

Виктор Пивоваров:

— Работы, которые здесь представлены, это только одна из линий, которые я веду параллельно, можно сказать. То есть линия, связанная с классической европейской живописью так, как она развивалась от эпохи Рeнессанса и до XIX века. А другие вещи у меня, они самые разные – и абстрактные картины, и концептуальные проекты, и альбом…

— И графика …

— Да, и так далее. Здесь этот выбор связан именно с соседством с этим английским художником, который мне очень нравится, и я очень доволен этим выбором, но это только часть небольшая этих опытов или опусов, которыми я занимаюсь.

— Вы сейчас поселились с Гедом Куинном, можно сказать, в одной плоскости — высвечиваются ли для вас при таком размещении ваших работ какие-то другие смысловые грани?

— Нет. Единственное, что я могу сказать – это ощущение возникло у меня на предыдущей выставке братьев Чепмен (концептуальные художники Джейк и Динос Чепмен – прим. ред), они и Гед Куинн — практически ровесники и принадлежат к одному, более новому поколению английских художников – когда я пришел на выставку, у меня возникло ощущение, что это мои дети. В смысле духовном, художническом, не по возрасту, и вот почему. Потому что у меня сын, известный художник, и эти братья Чепмен, и Гед Куинн, они настолько родственны по своим поискам, мироощущению – я не скажу, что взглядам, но каким-то тонким очень энергиям. Это одно поколение, которое работает в одном каком-то пространстве, и поэтому я воспринимаю их как своих детей. И это же чувство есть у меня и с Гедом Куинном.

— Вы с ним знакомы лично?

— Я с ним познакомился только в процессе подготовки этой выставки, он приезжал сюда, и это общение крайне неполноценно, потому что я не говорю по-английски, он не говорит, естественно, по-русски, так что общались через переводчика, но впечатление от него очень хорошее. Это такой симпатичный, очень замкнутый человек.

Куратор выставки Петр Недома (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) Куратор выставки Петр Недома, представляя ваши работы первым посетителям, говорил, что в натюрморты перекочевали некоторые предметы вашего еще московского быта — например, открытый кошелек, письмо – последнее нашло вас уже в лице адресата. Что еще из личных ваших предметов поселилось в ваших работах?

Куратор выставки Петр Недома (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) Куратор выставки Петр Недома, представляя ваши работы первым посетителям, говорил, что в натюрморты перекочевали некоторые предметы вашего еще московского быта — например, открытый кошелек, письмо – последнее нашло вас уже в лице адресата. Что еще из личных ваших предметов поселилось в ваших работах?

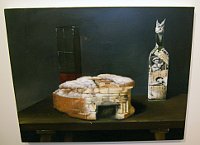

— Здесь – почти все, например, эта алюминиевая кастрюлька, которая фигурирует на нескольких… кастрюлька с помятой крышкой — ну, сразу, мгновенно возникают воспоминания о России, это где-то даже 50-60-е годы. Или книжечка там «Сверчок на печи», или натюрморт такого ностальгического типа, который называется «Выпивка и закуска», где кусочек хлеба и стакан с водкой. Здесь очень много таких личных предметов.

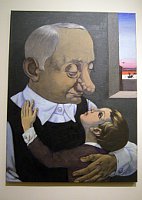

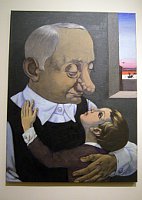

В прошлый раз Виктор Пивоваров, говоря о картинах Геда Куинна, отметил, что они почти не поддаются интерпретации, что автор выбивает почву из-под ног зрителей, посягающих на трактовку. A как обстоят дела с картинами самого Пивоварова — являются ли те из полотен, где художник также ссылается на наследие мастеров прошлого, например, на работу Доменико Гирландайо «Старик с внуком», «недотрогами» в этом смысле? Парафраза этой картины в интерпретации Пивоварова называется «Дедушка, видел ли ты Бога?»

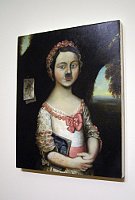

Виктор Пивоваров: «Дедушка, ты видел Бога?» (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) — Мои вещи как раз возможно интерпретировать, но этих интерпретаций очень много. Это («Дедушка, видел ли ты Бога?») можно по-разному интерпретировать: и то, как говорил куратор о связи поколений — дедушка и внучек представляют собой такое объятие, там и нежность, и одновременно эта связь неразрывная, это может быть одна линия рассуждений, вторая линия — это картина о смерти, о том, что старший, дедушка, уходит, а этот младший остается. Этот Харон, который там переплывает реку мертвых, дает возможность такого рода интерпретации.

Виктор Пивоваров: «Дедушка, ты видел Бога?» (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) — Мои вещи как раз возможно интерпретировать, но этих интерпретаций очень много. Это («Дедушка, видел ли ты Бога?») можно по-разному интерпретировать: и то, как говорил куратор о связи поколений — дедушка и внучек представляют собой такое объятие, там и нежность, и одновременно эта связь неразрывная, это может быть одна линия рассуждений, вторая линия — это картина о смерти, о том, что старший, дедушка, уходит, а этот младший остается. Этот Харон, который там переплывает реку мертвых, дает возможность такого рода интерпретации.

Есть там и еще одна скрытая линия, которую мало кто может заметить, говорит Виктор Пивоваров.

— Вот этот пейзаж, где Харон переправляется на другой берег, он написан в цветах картин Малевича – там такой красный и синий цвет, так что там …

— Есть двойное или тройное дно?

— Да, тройное дно. Малевич — это как бы другой берег, который находится за смертью. Вот такая разница между мной и им (Гедом Куинном – прим. ред.), хотя одновременно это и очень близко, потому что когда много интерпретаций, это все равно, что никакой.

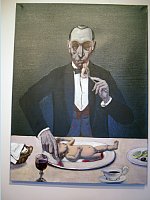

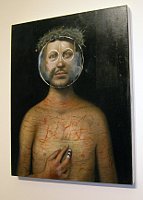

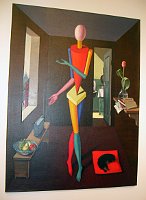

Виктор Пивоваров: «Сын Сатурна» (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) — Никакой, потому как расплывчато…

Виктор Пивоваров: «Сын Сатурна» (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) — Никакой, потому как расплывчато…

Побродим еще по залам галереи Рудольфинум вместе с куратором выставочного проекта «Едоки бисквитов и лимонов» Петром Недомой и остановимся у «бисквитной» серии натюрмортом Геда Куинна под такими названиями как «Археология бункеров», «Миф о металлах», «Они жаждут пищи, но не могут ее переварить», «Равнодушный, и далеко от дома».

Петр Недомa:

— Главной темой этих натюрмортов являются бункеры, то есть оборонительные сооружения, построенные в конце 30-х годов, например, во Франции, хотя равно так и у нас в Чехии существовала и до сих пор существует серия таких бункеров, очень специфичных и странных на сегодняшний день построек. Странных потому, что это ссылка на насилие, на войну и на раздел территории, а в целом – ссылка на угрозу. И такое наследие принадлежит к темным страницам европейской истории и культуры.

С другой стороны, этим строениям, встречаемся ли мы с ними, с их сиротством, на французском или датском побережьях, или же в Чехии, присуща некая темная красота. А в подаче Геда Куинна этот грозный по большей части облик бункеров с темным прошлым, отмеченным кровью, страданиями и войной, предстает на уровне мещанской идиллии и «ахов» вокруг вполне обыденных вещей, так как бункеры в его натюрмортах изображены в виде бисквитов и различных десертов, поджидающих, когда их будут потреблять к чаю и кофе, сопровождая это занятие пустой послеобеденной болтовней.

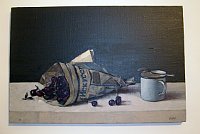

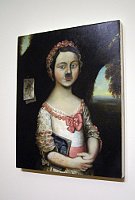

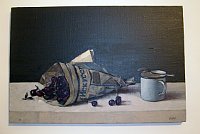

Виктор Пивоваров: «Кулек с вишнями» (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) Тем самым, отмечает Петр Недома, Гед Куинн обесславил, обесчестил эти бункеры, но одновременно также очеловечил.

Виктор Пивоваров: «Кулек с вишнями» (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) Тем самым, отмечает Петр Недома, Гед Куинн обесславил, обесчестил эти бункеры, но одновременно также очеловечил.

— Это принцип, который берут на вооружение оба этих художника – Гед Куинн и Виктор Пивоваров, и, может быть, суть выставки, дающей ссылки на картины из сокровищницы европейской культуры. На работы, которые представляются нередко с большим чувством юмора. В качестве примера я приведу картину Виктора Пивоварова, ссылку на известный портрет Сезанна в профиль – это был уже пожилой в то время человек, несколько облысевший и не очень аккуратно выглядевший. Он изображен уставшим и пишущим картину, картину … Малевича. То есть в этом случае сталкиваются два полюса, которые не могли никогда повстречаться, только в этой работе, заключает Петр Недома.

Минуя перекличку натюрмортов Геда Куинна и Виктора Пивоварова, или «Сына Сатурна» и «Дочь Тролля» из цикла «Дети богов», а также ряд других произведений 2011 года породнившегося с Прагой русского художника, зритель может вновь убедиться в магнетизме, проявляющемся в мире картин этого мифологического рассказчика. Эта черта остается особенностью Пивоварова, что подтверждает и сам автор рассказов на холсте.

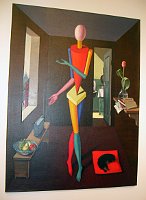

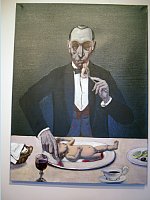

Виктор Пивоваров: «Московская готика» (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) — Это остается, и эти натюрморты, где есть ряд вещей, о которых можно рассказывать, и эти картины, это всюду. Это то, что у нас называется нарративное искусство.

Виктор Пивоваров: «Московская готика» (Фото: Лорета Вашкова, Чешское радио — Радио Прага) — Это остается, и эти натюрморты, где есть ряд вещей, о которых можно рассказывать, и эти картины, это всюду. Это то, что у нас называется нарративное искусство.

— Возвращаясь еще в прошлое – в 70-е, кажется, годы проходили дискуссии, в которых вы принимали активное участие. Обсуждалось то, насколько искусство обладает потенциалом расшевелить оцепенение, присущее периоду так называемой нормализации. Если бы сегодня состоялись подобные дискуссии в среде художников, какая тема, по вашему мнению, была бы наиболее актуальной?

— Я считаю, что политика, и искусство это чувствует — это самые острые места, когда искусство двигается на границе с политикой. Это действительно очень актуально и легитимно. Например, в годы моей юности было совершенно невозможно, чтобы кто-то (из художников) делал политику, и не потому, что это было опасно, просто это считалось грязной областью, к которой нельзя прикасаться. А сейчас искусство очень сильно расширяет свои границы.

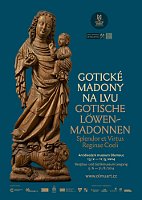

«Готические Мадонны на льве» (Фото: архив Архиепископского музея в Оломоуце) Посетители выставки, подготовка которой заняла у искусствоведов четыре года, очутятся в окружении средневековых статуй, изображающих Деву Марию с младенцем Иисусом на руках стоящей или восседающей на льве. Выставка, посвященная этой теме, организована в Чехии впервые в истории и не имела аналога в мире, подтверждает куратор выставочного проекта Яна Грбачова.

«Готические Мадонны на льве» (Фото: архив Архиепископского музея в Оломоуце) Посетители выставки, подготовка которой заняла у искусствоведов четыре года, очутятся в окружении средневековых статуй, изображающих Деву Марию с младенцем Иисусом на руках стоящей или восседающей на льве. Выставка, посвященная этой теме, организована в Чехии впервые в истории и не имела аналога в мире, подтверждает куратор выставочного проекта Яна Грбачова.  Архиепископский музей в Оломоуце (Фото: CzechTourism) «Из Франции, Германии, Польши, Австрии и Чехии, а если точнее, то из Национальных музеев Вроцлава и Кракова, Архиепископского музея в Познани, Лувра и Национального музея в Нюрнберг, а также из ряда частных коллекций и собраний церковных учреждений».

Архиепископский музей в Оломоуце (Фото: CzechTourism) «Из Франции, Германии, Польши, Австрии и Чехии, а если точнее, то из Национальных музеев Вроцлава и Кракова, Архиепископского музея в Познани, Лувра и Национального музея в Нюрнберг, а также из ряда частных коллекций и собраний церковных учреждений».  Мадонны в Архиепископском музее в Оломоуце (Фото: Кристина Макова, Чешское радио — Радио Прага) При подготовке выставочного проекта специалистов ждал сюрприз. В одном из изваяний, хранившихся в музейных запасниках, они распознали подлинный раритет, имеющий непосредственное отношение к Польше.

Мадонны в Архиепископском музее в Оломоуце (Фото: Кристина Макова, Чешское радио — Радио Прага) При подготовке выставочного проекта специалистов ждал сюрприз. В одном из изваяний, хранившихся в музейных запасниках, они распознали подлинный раритет, имеющий непосредственное отношение к Польше.

Сегодняшняя программа посвящена произведению самого большого русофила чешской культурной истории Леошу Яначеку. Не трудно догадаться,… Далее об этом

Сегодняшняя программа посвящена произведению самого большого русофила чешской культурной истории Леошу Яначеку. Не трудно догадаться,… Далее об этом  Сегодня вы сможете оценить мастерство чешского виртуоза Ивана Женатого. В его исполнении мы услышим концерты для скрипки Леоша Яначека… Далее об этом

Сегодня вы сможете оценить мастерство чешского виртуоза Ивана Женатого. В его исполнении мы услышим концерты для скрипки Леоша Яначека… Далее об этом